Description

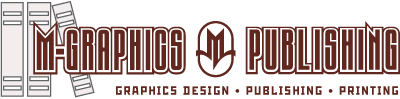

…Когда я дочитал последнее стихотворение рукописи «Длинных сумерек», моё впечатление от прочитанного обрело окончательную цельность и превратилось в формулу: это — книга. У Марины Эскиной получилась книга стихов, а не просто сборник.

Издания стихов могут строиться по разным принципам. Самый простой — хронологический. Когда порядок стихотворений в сборнике отражает время их создания. Читатель, хочет он того или нет, будет следовать за логикой жизни автора, чувствовать, как тот менялся и переживал внутренние и внешние волны событий. Но составителю — особенно, если это сам поэт — хочется от сборника большего, хочется структуры; ему нужно поставить рядом стихотворения, которые связаны глубинными связями, хотя их могут разделять годы. И он, обычно, отказывается от безопасного хронологического — ради куда более каверзных принципов, которые можно условно разделить на тематические и музыкальные. Он разделяет стихи на разделы, стараясь найти ритмический рисунок внутри каждого и одновременно выстроить общую архитектуру сборника.

Если разделы строятся тематически, то рядом часто оказываются стихи, ритмически мешающие друг другу. Если же разделы подбираются по музыкальному принципу, то возникают перепады смысла и тематики на стыках. Опытные и чуткие к своим стихам поэты умеют худо-бедно справляться с этими трудностями — и получаются неплохие сборники. Неплохие, но не более того.

А иногда, очень-очень редко, автору-составителю удаётся чудо. Как это получается, не знаю. В таких случаях читателю кажется, что стихи не просто естественно следуют друг за другом, составляя разделы, но что и разделы составляют единое целое. Получается нечто аналогичное симфонии в музыке. Есть отдельные части, но ни одна из них не звучит сама по себе так же сильно, как целое, которое они составляют. Стихи не только не мешают друг другу, но — помогают, перекликаются, дополняют друг друга. И это чудо — книга. Книга стихов.

Вот Марине Эскиной как раз такое чудо и удалось. Большинство стихотворений, составивших «Длинные сумерки» я читал раньше, в журналах или в «Фейсбуке», некоторые слышал в авторском чтении, но в книге они зазвучали по-новому — и сильней. Трагическая мелодия, заданная первым разделом («Войны холодные ладони»), проходит через всю ткань книги, ослабевая, становясь тише, потом снова напоминая о себе, и усиливаясь к финалу. Стихи этого, первого раздела меня, наверное, своей совокупностью больше всего задели за живое, заставили сопереживать. Они — зрелые и смелые. Автор не боится ни злободневности, ни явных прозаизмов, ни сложных, не сразу понятных литературных ассоциаций. Стыд за бывшую родину, превратившуюся в страну, несущую зло, боль и смерть, не покидает поэтессу, то и дело закрывает собой прекрасную Италию, где оказывается Марина (позволю себе отодвинуть игры с «лирической героиней»), или вполне устроенную, выстраданную годами адаптации американскую жизнь. «Война сжигает сердце» — написано в стихотворении о бабочках, стрекозах и божьей коровке, и получается так, что это звучит не патетически, не торжественно, без натуги. Звучит так, что веришь.

— Леопольд Эпштейн, Бостон, сентябрь 2023 г.

Марина Эскина — поэт, переводчик. Родилась в Ленинграде, закончила физический факультет Ленинградского университета. В 1989 году с семьёй эмигрировала в США. Работала в библиотеке юридического факультета Гарвардского университета. С 2012 года — фрилансер. Живет в Бостоне.

Марина Эскина — поэт, переводчик. Родилась в Ленинграде, закончила физический факультет Ленинградского университета. В 1989 году с семьёй эмигрировала в США. Работала в библиотеке юридического факультета Гарвардского университета. С 2012 года — фрилансер. Живет в Бостоне.

M•Graphics

…Голос Марины Эскиной — негромкий, внятный лиричный. Изумительное сочетание живой речи автора и русского классического стиха. Ее интонация, слегка ироничная, раздумчивая и нежная всегда узнаваема. Эскина — опытный поэт, с блестящим владением русской просодии, обладающая редким сочетанием заставлять, нет не заставлять, но мягко склонять читателя к наслаждению ее стихами, одновременно склоняя его внимательно задуматься над всеми слоями ее текста-голоса. А это и есть настоящая русская лирическая поэзия, которая живет в произведениях Марины Эскиной. Без фейерверков, резких движений. Ее стихи увлекают в свой мир, казалось бы знакомый, понятный, но и загадочный и туманный. Сила автора в том, что и жанр ее поэзии определить нельзя. Это просто замечательные стихи.

— Андрей Грицман, поэт, эссеист, переводчик, редактор журнала «Интерпоэзия»

…It is not enough to say that the poems in this book are beautifully written and deep. There are books, without which you can live, and there are books without which you cannot live (or even if you can, your life with these books will be more fulfilling than your life without them). “The Lingering Twilight,” Marina Eskina’s fifth book of poems, is one of those necessary books you shouldn’t live without; one of the books that brings light, in a time filled with the darkness of war and the return of totalitarianism in the author’s homeland, which is both distant (since the author left it many years ago) and immediate (since it is still alive in the author’s subconscious). I highly recommend this book to anyone who loves Russian poetry.

замечательные стихи.

— Knigochei, отзыв с сайта Amazon.com

…В новой, богато и разнообразно оркестрованной книге американского поэта Марины Эскиной противоречия еврейского диаспорного бытия передаются языком высокой русской лирики. Прочитав эту прекрасную книгу на одном дыхании, о ней просто невозможно забыть — даже в наше время войн и ежедневного убиения надежд…

— Максим Шрайер, профессор, Бостонский Колледж

…Между второй книгой Марины Эскиной «Колючий свет» и пятой, «Длинные сумерки», прошло около двадцати лет, и не более одного дня, как и должно быть от света до сумерек. За это время в поэтике Марины произошло много метаморфоз: с точки зрения рифм, голоса и даже элементарного движения строки. Эти стихотворения хочется не только читать, но и заучивать наизусть, а потом декламировать, отчеканивая каждую строчку, поднимаясь по лестнице многоэтажного дома…

— Александр Вейцман, Нью-Йорк

…Иногда, очень-очень редко, автору-составителю удаётся чудо. Читателю кажется, что стихи не просто естественно следуют друг за другом, составляя разделы, но что и разделы составляют единое целое. Получается нечто аналогичное симфонии в музыке. Есть отдельные части, но ни одна из них не звучит сама по себе так же сильно, как целое, которое они составляют. Стихи не только не мешают друг другу, но — помогают, перекликаются, дополняют друг друга. И это чудо — книга. Книга стихов. Вот Марине Эскиной как раз такое чудо и удалось…

— Леопольд Эпштейн, Бостон